生物科学専攻(生物物理学系)・教授 川口 真也

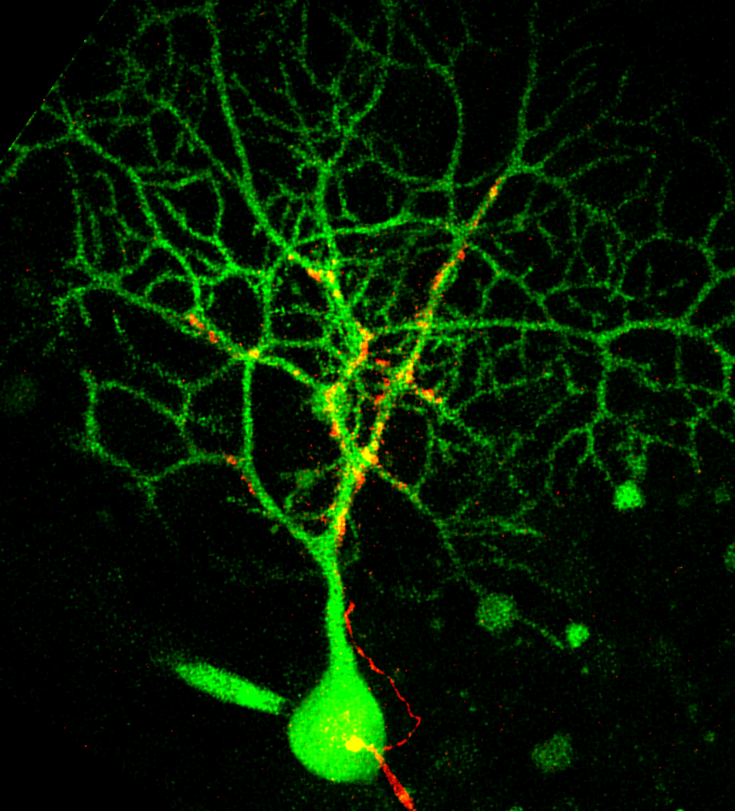

ヒトの脳で数百億個の神経細胞がつくる複雑なネットワークは、100兆個ともいわれる膨大な数のシナプスが各神経細胞の間を繋ぐことで成立する(図1)。シナプスには、活動状況に応じて情報の伝え方が変化する可塑性があり、それによって動物が経験に依存して行動を適応させる記憶・学習が可能になると考えられている。心や知性とは何かという問いは、アリストテレス以来人類を魅了してきた。その答えに迫る鍵の1つとしてシナプス可塑性が着目され、20世紀終わり頃から分子・細胞レベルで飛躍的に理解が進んだ。私もこれまでそうした研究に心酔し、シナプス可塑性に焦点をあてながら脳の柔軟な情報処理の秘訣の一端を明らかにしてきたつもりである。こうして理解が進んだ神経系の柔軟な情報処理システムはニューラルネットに模倣され、驚異的なパターン認識能力をもつ人工知能(AI)の誕生につながった。

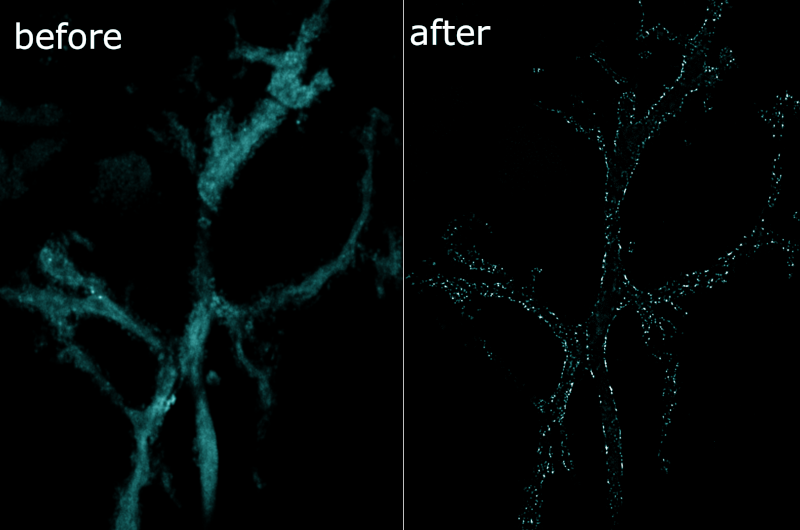

さて、AIを作るまでになった人類は、動物の学習・記憶のしくみを完全に分かったのかというと、全くそんな状況ではない。何かひとつ記憶するのに、動物の脳の中で一体どれだけの数のシナプスが機能変化し、神経回路に情報が書き込まれるのか、という基本的なことすら未知である。一つの神経細胞でもシナプスの数は数千~数万個に及び、その中で特定の記憶を生むシナプス集団を考えることは、組み合わせ爆発との戦いの様相を呈する。この困難を乗り越えようと国内外で挑戦が続いているのが、シナプス可塑性を標識する分子の開発で、わたしもそれに没頭するひとりである。最近、可塑性を支配する分子ルールに立脚して、それを捕捉するタンパク質を人工的に創り、学習を生むシナプス集団が見えるようになってきた(図2)。脳に貯蔵された記憶をみたい、と私の脳で昂る知的欲求を満たすため、この理学で学生と一緒に顕微鏡を覗く日々に感謝である。

図1 動物の運動時に感覚器で捉えた「失敗」の情報を小脳のプルキンエ細胞(緑)へ伝える神経線維シナプス(赤)

図2 シナプス可塑性を標識する人工蛍光タンパク質 通常は細胞の枝全体に広く分布する蛍光分子(左)が、

シナプス可塑性を起こすとその部位(ここでは細胞全領域)の細胞膜近傍に集積し続ける(右)